(La siguiente nota forma parte de mi nuevo libro «Relatos de viaje y otros naufragios», ya disponible en las librerías de la ciudad).

Mi nieta Amparo interviene mi cuaderno de bitácora, habituada como la mayoría de los niños a dibujar para sus abuelos, y a regalarles los dibujos con un “Te amo” o “Los amo” como rúbrica. Cuando retiré del árbol de Navidad el cuaderno Rivadavia tapa dura de color rojo que me había auto—regalado, escribí allí los nuevos poemas que habían comenzado a brotar de la fuente secreta el 23 de diciembre. Fue una apuesta fuerte, un gesto de confianza y un ruego. Poner allí el cuaderno implicaba que esos poemas que habían surgido fuesen los primeros de una larga serie. Y así fue: cuatro meses después la secuencia finalizó, y quedaron setenta poemas escritos en cuatro meses de inspiración ininterrumpida.

Fue en febrero que ella me pidió permiso y estampó en el cuaderno rojo un primer dibujo, con el motivo de siempre: el grupo familiar. En este caso éramos nosotros, los abuelos, frente a una casa con la chimenea encendida, puerta con claraboya y una maceta con una flor naranja en el centro de una mesita. Y siempre, siempre, un cielo generoso con nubes y un sol radiante. Ese dibujo marcó el inicio de una convivencia entre mi poesía y sus obras de arte infantil. Ella, consciente de que yo ahí vertía mis poemas, elegía dónde dibujar, y a veces me ponía deliberadamente un dibujo demarcando el espacio para la poesía: “Ves, yo dibujo desde aquí para que vos pongas la poesía aquí”, me indicaba.

Pero que esto no dé la falsa impresión de que ella se atenía a un orden, ni me lo imponía. El cuaderno tiene dibujos en página entera, en medias páginas, en los bordes, en páginas de adelante, mucho más delante de donde había llegado el texto, en la salida de contratapa, etc. Ella ejerce un dominio arbitrario y creativo del espacio. Yo soy el que siguió el orden sucesivo de los poemas, y con mucho placer la invitaba a intervenir “cuando quisiera, y de la manera que quisiera”. Así se fue impregnando el cuaderno, hasta que un día le anuncié que había terminado de escribir los poemas de la serie “Rosas del desierto”. Como dije, eran casi setenta, y ocupaban una tercera parte del cuaderno. El ciclo terminó el 23 de abril de 2016 y me asomé entonces al abismo de la página en blanco.

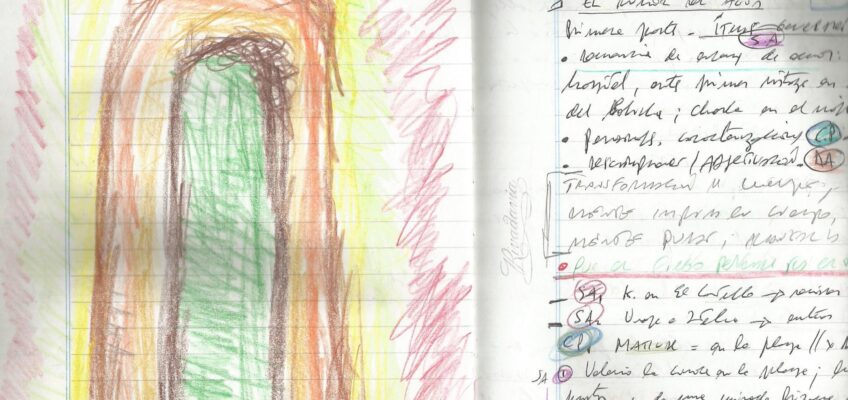

Necesitaba un nuevo comienzo y le pedí entonces que –si tenía ganas— dibujara algo como carátula para una nueva etapa de escritura, aunque le aclaré que, habiendo terminado el ciclo de poemas, no sabía qué vendría después. Yo sentía que el cuaderno llevaba nuestra doble energía, que su intervención introducía una fuerza poderosa junto a una gracia espontánea y amorosa. Pasó un mes entero. Yo no encontraba la luz que me indicara con qué seguir, hasta que durante una de las visitas que nos hicieron —de esas completas, que incluyen quedarse a dormir una noche—, tomó el cuaderno y dibujó “un arco iris”, pero con forma de portal. Un portal luminoso, radiante. Yo sentí que semejante puerta me iba a introducir en algo importante. ¿A qué? Me cuidaba de no escribir trivialidades, como algo de la agenda diaria de trabajo, o esas tiradas neuróticas de autoanálisis y rumias que repito hasta el infinito desde que tengo memoria, con las que llené decenas de cuadernos que cada tanto llevé ritualmente al fuego.

Esperé y unos pocos días después de que brillara allí el arco iris/portal apareció la certeza: consagraría el resto del cuaderno al objetivo de finalizar la trilogía de novelas que llevo escribiendo y revisando desde 1999. El rumor del agua, la música del mar, el silencio del mar. El portal conducía a la consumación de este largo proceso. El 29 de mayo arranqué con El rumor del mar, una nueva relectura –perdí la cuenta de las versiones que hice— y avancé bien, con fluidez y claridad, hasta terminar, el 2 de julio y ahora sí: la última versión. Ni yo ni los personajes ni la trama nos bancamos más los unos a los otros… Ya embalado y feliz, a los pocos días, en otra visita de las largas, le conté a Amparo las novedades y le propuse que interviniera para una nueva etapa. Esta vez, le dije puntualmente el título de la novela que iba a revisar: La música del mar. El 12 de julio estampé el título en el cuaderno, y el 16 de julio ella dibujó en una hoja aparte una melódica, instrumento que empezó a tocar hace un tiempo en las clases de música del Colegio. Yo recorté el dibujo y lo pegué en el cuaderno. Pero no conforme con esa intervención indirecta, le mostré cómo había quedado y ella, generosamente, el 21 de julio –un día después de su cumpleaños número siete— tomó el cuaderno y al ratito me trajo un dibujo en lápiz. “Es una lira, el primer instrumento que existió”, me dijo. Arriba sobrevolaban unos corazones, y en el margen, no faltó el arcoíris con unas nubes abajo. Pero lo más sorprendente, lo inesperado, es que había escrito un verso, al pie del cuaderno, abarcando las dos páginas: “El biento sopla en las ruinas del mar”.

“¡Qué lindo esto que escribiste! ¡Es un verso perfecto!”, le dije. “¿Cómo se te ocurrió?” “No sé”, me dijo, “ni idea”. Y enseguida me preguntó: “¿qué significa ruinas?”. Le expliqué, le insistí un poco sobre cómo se le había ocurrido el verso si ni siquiera sabía el sentido de esa palabra. Se encogió de hombros, la dejé tranquila. No tengo dudas de que no lo copió de ningún lado, aunque tal vez lo haya escuchado, pero tampoco me parece… Tanto el dibujo como el verso fue una creación momentánea, tuvo el cuaderno apenas unos minutos. “Esto es para empezar una poesía”, le dije. “Bueno, si querés usalo para una poesía”, me contestó, “yo no voy a escribir ninguna poesía”, agregó, con tono vehemente, como diciendo: escribir una poesía no tiene nada que ver conmigo. El verso me resonó. Pocos días antes, yo había escuchado una canción que aparece en la película Blue Velvet, cuyo estribillo dice más o menos así: “a veces sopla viento, y los misterios del amor se aclaran”. Después, releyendo a Proust, encontré: “Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo”.

El 3 de agosto terminé la tarea con La música del mar, y el 20 de agosto empecé con la revisión de la tercera novela: El silencio del mar. Puse el título, dibujé unas olas y hablé con Amparo. Entre los rituales de las visitas largas –películas, pizza, empanadas o hamburguesas, juegos de mesa, cuentos, etc— le conté las novedades: empezaba con la corrección de la tercera y última novela. Le dije el título y ella decididamente tomó el cuaderno, lo apoyó en la mesa ratona del living, y a los pocos minutos me lo devolvió con un dibujo pintado con tinta negra. Una persona en la playa, sentada bajo una sombrilla, gritaba. Frente a ella, el mar, representado por una gran ola –pintada de azul—, susurraba: “ssshhh”. El mar pedía silencio. Para mí, el título El silencio del mar significa que el mar no nos da respuestas, que se calla cuando lo interrogamos, que nos deja huérfanos. Ella entendió otra cosa. Así que me callo la boca y me pongo a trabajar, usando las últimas páginas de mi cuaderno rojo.

Setiembre 2016

Deja una respuesta